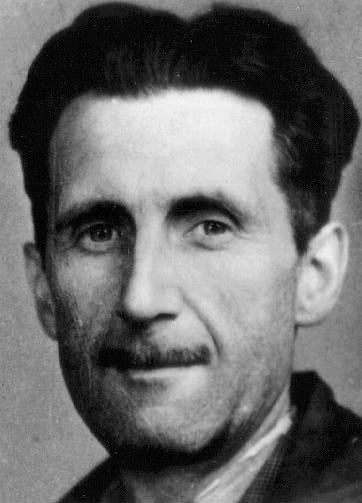

昨晚睡前,再次看了歐威爾的《我為什麼要寫作》。它,的確是篇非常具有力量的文章。

每個進行創作的人,都曾問過自己這個問題。畢生創作者如我,更會追問一生。我所說的創作,是廣義而非狹義的,如果你想在你的生命中創造出什麼都算(買台

我想有一天,我會把自己的答案寫下來。

附譯文在後,與大家共享。

謹將本作獻給也在創作的037!

大約在我很小也許是五六歲的時候,我就知道了我在長大以後要當一個作家。在大約十七到二十四歲之間,我曾經想放棄這個念頭,但是我心裏很明白:我這麼做有違我的天性,或遲或早,我會安下心來寫作的。

在三個孩子裏我居中,與兩邊的年齡差距都是五歲,我在八歲之前很少見到我的父親。由於這個以及其他原因,我的性格有些不太合群,我很快就養成了一些不討人 喜歡的習慣和舉止,這使我在整個學生時代都不太受人歡迎。我有性格古怪的孩子的那種傾心於編織故事和同想像中的人物對話的習慣,我想從一開始起我的文學抱 負就同無人搭理和不受重視的感覺交織在一起。我知道我有話語的才能和應付不愉快事件的能力,我覺得這為我創造了一種獨特的隱私天地,我在日常生活中遭到的 挫折都可以在這裏得到補償。不過,我在整個童年和少年時代所寫的全部認真的或曰真正象一回事的作品,加起來不會超過五六頁。我在四歲或者五歲時,寫了第一 首詩,我母親把它錄了下來。我已幾乎全忘了,除了它說的是關於一隻老虎,那只老虎有“椅子一般的牙齒”,不過我想這首不太合格的詩是抄襲布萊克的《老虎, 老虎》的。十一歲的時候,爆發了1914—1918年的戰爭,我寫了一首愛國詩,發表在當地報紙上,兩年後又有一首悼念克欽納伯爵逝世的詩,也刊登在當地 報紙上。長大一些以後,我不時寫些蹩腳的而且常常是寫了一半的喬治時代風格的“自然詩”。我也曾嘗試寫短篇小說,但兩次都以失敗告終,幾乎不值一提。這就 是我在那些理想年代裏實際上用筆寫下來的全部的作品。

但是,從某種意義上來說,在這期間,我確也參與了與文學有關的活動。首先是那些我不花什麼力氣就能寫出來的但是並不能為我自己帶來很大樂趣的應景之作。除 了為學校唱讚歌以外,我還寫些帶有應付性質半開玩笑的打油詩,我能夠按今天看來是驚人的速度寫出來。比如說我在十四歲的時候,曾花了大約一個星期的時間, 模仿阿裏斯托芬的風格寫了一部押韻的完整的詩劇。我還參加了編輯校刊的工作,這些校刊都是些可笑到可憐程度的東西,有鉛印稿,也有手稿。我當時為它們所花 的力氣比我今天為最有價值的新聞寫作所花的力氣少不到哪里去。與此同時,在大約十五年左右的時間裏,我還在進行一種完全不同的寫作練習:那便是編造一個以 我自己為主人公的連續“故事”,一種只存在於心中的日記。我相信這是許多人少兒時期都有的一種習慣。我在很小的時候就常常想像我是俠盜羅賓漢或什麼的,把 自己想像為冒險故事中的英雄,但是很快我的“故事”就不再是這種露骨的愉悅自我的性質了,而越來越成為對我自己在做的事情和看到的東西的客觀的描述。有時 我的腦際會連續幾分鐘打出這樣的句子:“他推開門進了房間。一道淡黃色的陽光透過窗簾斜照在桌上,上面有一盒打開的火柴放在墨水瓶旁。他把右手插在口袋裏 走到窗前去。街上有一隻棕色的貓在追逐一片落葉”等等。這個習慣一直持續到我二十五歲的時候,貫穿我遠離文學活動的年代。我的確花了力氣尋覓適當詞語,我 似乎是在某種外力的驅使下,幾乎不自覺地在做這種描述景物的練習。可以想像,這種練習一定反映了我在不同的年齡所崇拜的不同作家的風格,不過就我記憶所 及,它始終保持了在描述上頗為嚴謹的特點。

大約十六歲的時候我突然發現了詞語本身所帶來的樂趣,也就是憑藉詞語的聲音和聯想。《失樂園》裏有這麼兩句詩:

這樣他艱辛而又吃力地

他艱辛而又吃力地向前

在我今天看來這句詩已不是那麼具有衝擊力了,但是當時卻使我全身發抖。至於描述景物的意義,我早已全部明白了。因此,如果說我在那個時候要寫書的話,我要 寫的書會是什麼樣就可想而知了。我要寫的會是大部頭的結局悲慘的自然主義小說,裏面儘是細緻人微的詳盡描寫和明顯比喻,而且還滿眼是華麗的詞藻,所用的字 眼一半是為了湊足音節而用的。事實上,我的第一部完整的小說《緬甸歲月》就是一部這樣的小說,那是我在三十歲的時候寫的,不過在動筆之前已經構思了很久。

我提供這些背景介紹的緣由是因為我認為:不瞭解一個作家的歷史和心態是無法估量他的動機的。他的題材由他生活的時代所決定,但是在他開始寫作之前,他就已 經形成了一種感情態度,這是他今後永遠也無法超越和掙脫的。毫無疑問,提高自己的修養和避免在還沒有成熟的階段就貿然動手,避免陷於~種反常的心態,都是 作家的責任;但是如果他完全擺脫早年的影響,他就會扼殺自己寫作的衝動。除了需要以寫作作為謀生手段之外,我想從事寫作,至少從事散文寫作,有四大動機。 在每一作家身上,它們都因人而異,而在任何一個作家身上,所占比例也會因時而異,要看他所生活的環境氛圍而定。這四大動機是:

一、自我表現的欲望。希望顯得聰明,為大家談論,死後留名,向那些在你童年的時候輕視你的大人出口氣等等。如果說這不是動機,而且不是一個強烈的動機,完 全是自欺欺人。作家同科學家、政治家、藝術家、律師、軍人、成功的商人等人類的全部上層精華幾乎都有這種特性,而廣大的普羅大眾卻沒有這麼強烈的自私心 理。他們在大約三十歲以後就放棄了個人抱負或者說個人意識,他們開始為別人而活著,或者乾脆就是被狼狽不堪的生活壓得透不過氣來。但是也有少數有才華。有 個性的人決心要徹底地過自己的生活,作家就屬於這一階層。應該說,嚴肅的作家整體來說也許比新聞記者更加有虛榮心和自我意識,儘管不如新聞記者那樣看重金 錢。

二、唯美的思想與熱情。有些人寫作是為了欣賞外部世界的美,或者欣賞詞語和它們正確組合的美。你希望享受一個聲音的衝擊力或者它對另一個聲音的穿透力,享 受一篇好文章的抑揚頓挫或者一個好故事的啟承轉合,希望分享一種你覺得是有價值的和不應該錯過的體驗。在不少作家身上,審美動機是很微弱的,但即使是一個 寫時事評論的或者編教科書的作者都有一些愛用的詞句,這對他有一種奇怪的吸引力,也許他還可能特別喜歡某一種印刷字體、頁邊的寬窄等等。任何書,凡是超過 列車時刻表以上水平的,都不能完全擺脫審美熱情的因素。

三、歷史方面的衝動。希望還原事物的本來面目,找出真正的事實把它們記錄起來供後代使用。

四、政治上所作的努力。這裏所用“政治”一詞是從它最廣泛的意義上而言的。希望把世界推往一定的方向,幫助別人樹立人們要努力爭取的到底是哪一種社會的想法。再說一遍,沒有一本書是能夠沒有絲毫的政治傾向的。有人認為藝術應該脫離政治,這種意見本身就是一種政治。

顯而易見,這些不同的衝動必然會互相排斥,而且在不同的人身上和在不同的時候會有不同的表現形式。從本性來說我是一個前三種動機壓倒第四種動機的人。在和 平的年代,我可能會寫一些堆積詞藻的或者僅僅是客觀描述的書,而且很可能對我自己的政治傾向幾乎視而不見。但實際情況是,我卻為形勢所迫,成了一種寫時事 評論的作家。我先在一種並不適合我的職業中虛度了五年光陰,後來又飽嘗了貧困和失敗的滋味,這增強了我對權威的天生的憎恨,使我第一次意識到勞動階級存在 的事實,而且在緬甸的工作經歷使我對帝國主義的本性有了一些瞭解,但是這些還不足以使我確立明確的政治方向。接著來了希特勒、西班牙內戰等等。到了 1935年底,我仍沒有作出最後的訣擇。我記得在那個時候寫的一首小詩,表達了我處於進退維谷狀態的真實心境。

西班牙內戰和1936—1937年之間的其他事件最終導致了天平的傾斜,從此我知道了自己應該去做些什麼。我在1936年以後寫的每一篇嚴肅的作品都是指 向極權主義和擁護民主社會主義的,當然是我所理解的民主社會主義。在我們那個年代,認為自己能夠避免寫這種題材,在我看來幾乎是癡人說夢,大家不過在用某 種方式作為寫作這種題材的遮掩。簡而言之,這就是一個你站在哪一邊和採取什麼方針的問題。你的政治傾向越是明確,你就更有可能在政治上採取行動,並且不犧 牲自己的審美和思想上的獨立性和完整性。

整整十年,我一直在努力想把政治寫作變為一種藝術。我的出發點是由於我總有一種傾向性,一種對社會不公的個人意識。我坐下來寫一本書的時候,我並沒有對自 己說:“我要加工出一部藝術作品。”我之所以寫一本書,是因為我有謊言要揭露,我有事實要引起大家的注意,我最先關心的事就是要有一個機會讓大家來聽我說 話。但是,如果這不能同時也成為一次審美的活動,我是不會寫一本書的,甚至不會寫一篇稍長的雜文。凡是有心人都會發現,即使這是直接的宣傳,它也包含了一 個職業政治家會認為與本題無關的許多內容。我不能夠。也不想完全放棄我在童年時代就形成的世界觀。只要我還健康地活著,我就會一如既往地對散文這一文體抱 有強烈的感情,去熱愛地球上的一切事物,對具體的東酉和各種知識表達我的關注,儘管這些可能是片面的或者無用的。要壓抑這一方面的自我,我是做不到的。我 該做的是把我天性的愛憎同這個時代對我們所要求的和應該做的活動調和起來。

這樣做不僅在結構和語言上有障礙,而且這還涉及到了真實性的問題。我這裏只舉一個由此而引起的例子。我寫的那部關於西班牙內戰的書(向卡特路尼亞致哀)當 然是一部有鮮明觀點的政治作品,但是基本上我是用一種相對客觀的態度和對嚴謹的文筆來寫的。我在這本書裏的確作了很大努力,要把全部真相說出來而又不違背 我的藝術本能。但是除了其他內容以外,這本書裏有很長的一章,儘是摘引報紙上的話和諸如此類 的東西,為那些被指控與佛郎哥一個鼻孔出氣的託派分子辯護。顯然這樣的一章會使全書黯然失色,因為過了一兩年後普通讀者會對它興趣全無。一位我所尊敬的批 評家指責了我一頓:“你為什麼把這種材料摻雜其中?”他說,“本來是一本好書,你卻把它變成了時事評論。”他說得不錯,但我只能這樣做。因為我正好知道英 國只有很少的人才被獲准知道真實情況是:清白無辜的人遭到了誣陷。如果不是出於我的憤怒,我是永遠不會寫那本書的。

語言的問題是個大問題。我這裏只想說,在後來的幾年中,我努力寫得嚴謹些而不那麼大肆渲染。不管怎麼樣,我發現等到你完善了一種寫作風格的時候,你總是又 超越了這種風格。《動物農莊》是我在充分意識到自己在做什麼的情況下努力把政治目的和藝術目的融為一體的第一部小說。我已有七年不寫小說了,不過我希望很 快就再寫一部。它註定會失敗,因為每一本書都是一次失敗,但是我相當清楚地知道,我要寫的是一本什麼樣的書。

回顧剛才所寫的,我發現自己好象在說我的寫作活動完全出於公益的目的。我不希望讓這成為最後的印象。所有的作家都是虛榮、自私、懶惰的,在他們內心深處埋 藏著的動機是一個謎。寫一本書是一樁勞心費神的苦差事,就像生一場痛苦的大病一樣。你如果不是由於那個無法抗拒或者無法明白的惡魔的驅使,你是絕不會從事 這樣的工作的。你只知道這個惡魔就是那個令嬰兒哭鬧來吸引他人注意的同一本能。然而,除非你不斷努力把自己的個性磨滅掉,你是無法寫出什麼真正好的好東西 來的。我說不好自己的哪個動機最強烈,但是我知道哪個動機最值得遵循。回顧我的作品,我發現我所寫的那些缺乏政治目的的書毫無例外地總是沒有生命力的,結 果寫出來的不是華而不實的空洞文章,就是空洞的句子、堆砌的詞藻和通篇的謊言。

3 則留言:

還有踏板...

而且全部折合台幣是三萬二

已照來函更改,請查照。

妳騙我,三萬二的電子琴竟然沒辦法把頭髮吹乾!?妳被日本人騙了啦!

張貼留言